世界孤獨癥日|這些電影,讓愛與理解照亮孤獨的星空

2025年4月2日,"世界孤獨癥日"如約而至。對于自閉癥家庭來說,每一天都可能面臨不同的挑戰,但愛與希望從未缺席。在這個特殊的日子里,惠州市第二人民醫院兒少科為大家推薦幾部關于自閉癥題材的影視作品,希望它們能帶來溫暖與力量,陪伴大家勇敢前行。

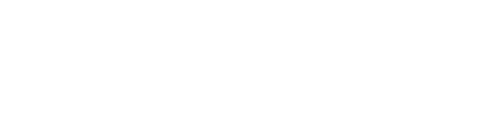

《特別的你》

中國首部孤獨癥群體紀錄電影《特別的你》,選取了三個不同背景的孤獨癥孩子及家庭作為切片,真實展現了他們的日常生活。導演翁羽從500個家庭中精心挑選出三個代表性家庭:一個住在別墅,一個母親是低保戶,另一個是工薪階層。盡管家境不同,但他們面對孤獨癥時的困境與挑戰卻驚人地相似。這部電影,宛如一面鏡子,清晰映照出孤獨癥群體的生活點滴與內心世界。我們相信,如果下次遇到孤獨癥群體,作為《特別的你》觀眾的你,必將投去更柔軟、善意的目光。

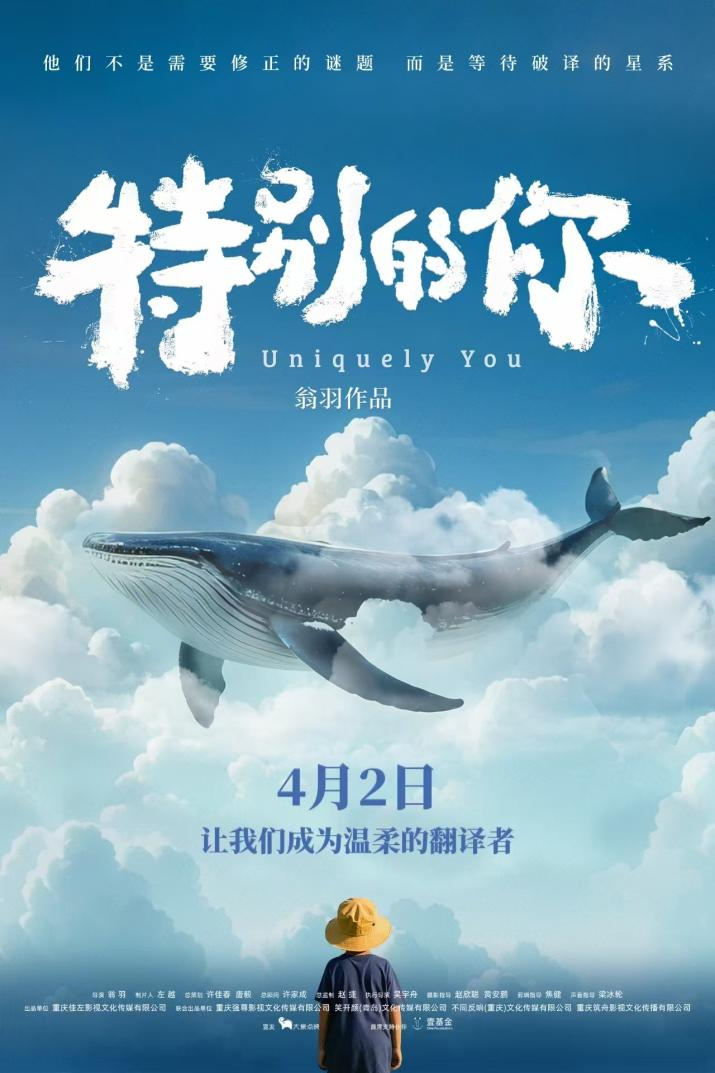

《自閉歷程》

從自閉癥患者到學者的勵志故事 《自閉歷程》根據[自幼患有自閉癥的美國動物科學家、畜牧學博士——天寶·葛蘭汀的個人自傳改編而成,講述了一個女孩戰勝自閉癥成為學者的故事。天寶·葛蘭汀雖然與自閉癥相伴一生,但最終憑借著驚人的天賦與勇氣,讀完博士學位,從事畜牧業研究并作出一番事業。無論你是誰,你要努力地去適應這個世界,去和這個世界和解,這樣你就能在這個世界中找到一扇屬于自己的門。這部片子給到了我們關于接納孩子的最好示范。

《我的影子在奔跑》

母愛與成長的溫暖故事 《我的影子在奔跑》以“自閉少年”修直的口吻,講述了他與母親田桂芳相依為命的17年。修直患有阿斯伯格綜合征,這是一種輕度自閉或孤獨癥,患者有局限的興趣和重復、刻板的活動方式,且缺乏安全感易焦慮,但智商跟語言方面完全沒有問題。小時候的修直,異常頑劣,是個讓所有的老師、同學,甚至是醫生都頭疼的不正常的多動而孤僻的孩子。但母親田桂芳用無盡的耐心與愛陪伴他成長。導演方剛亮表示:但是這個病其實并沒有那么可怕。每個人都應該得到同樣的愛。

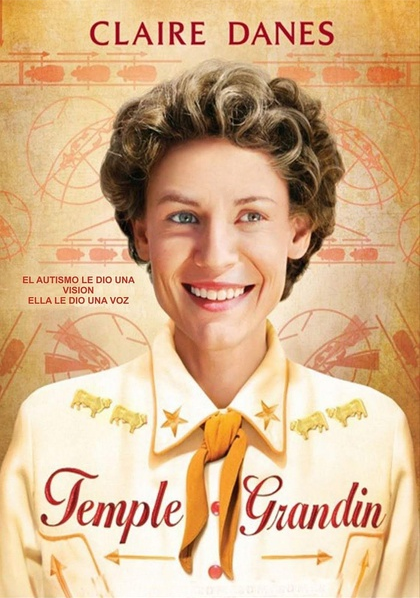

《奇探佩辛絲》

自閉癥天才的刑偵故事 2025年新出的英劇《奇探佩辛絲》中,主演艾拉·梅西·珀維斯本身就合并有自閉癥和多動癥。她在采訪中表示:她需要時間來適應新的環境和拍攝過程中緊張的日程表。這部劇讓我們對自閉癥患者有了更深的理解和尊重,我們應該給予他們更多的包容和支持,讓他們能夠更好地融入這個世界。

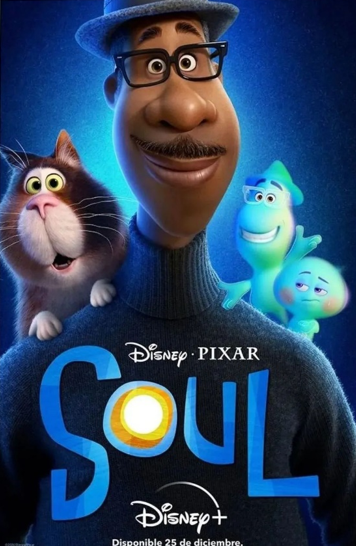

《心靈奇旅》

自閉癥孩子的“生之來處”《心靈奇旅》中的22號角色隱喻了自閉癥孩子的內心世界。孩子的感覺,往往比我們想象的還要敏感和細膩。彌補和改善兒童的障礙,是一件需要長期堅持的事情,唯有細膩地觀察和體驗孩子的心理和情緒,才能一點點幫助他們打開心靈。就像對待22號一樣,對于自閉癥孩子,我們首先要做的更應該是了解TA。

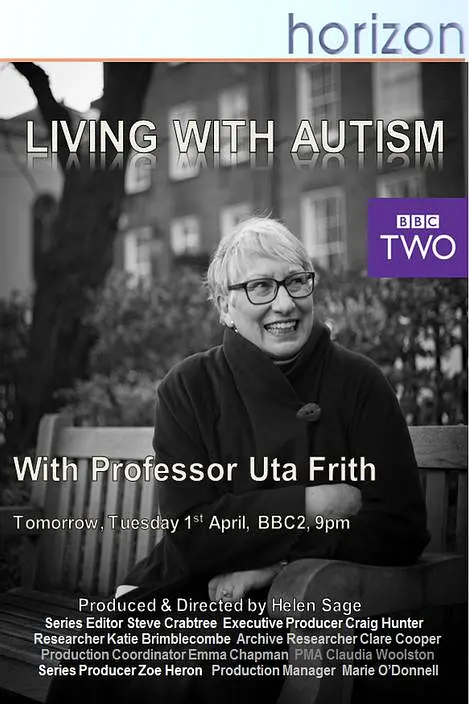

《地平線:認識自閉癥》

科學視角下的自閉癥,烏塔·弗里斯教授說:自閉癥人群只是和普通人看待事物的方式不同,對于社交的理解與體驗也微乎其微。誰規定一定要按何種方式生活和思考,只是處于少數人群,也并不一定要融入普通人的世界。

很多的家長會不斷地問同樣一個問題:自閉癥它會好嗎?誠然,從生物學角度看,自閉癥不可治愈。目前的科學技術來講,我們還不能讓他徹底恢復正常,或者說恢復成和普通人一樣的那種狀態,但是生物學角度不可治愈,并不意味著這個孩子不能夠像其他孩子一樣的,擁有獨立生活和工作的能力,擁有健康快樂的人生,他們是可以做到的。因此從社會學角度來講,及時的科學干預,幾乎所有的自閉癥兒童都可以得到改善,少數兒童成年后完全可以擁有獨立生活、學習和工作的能力,也許我們周圍就存在“潛伏的”自閉癥患者。不要悲觀(要相信科學),不能大意(會隨著環境轉化)。

從上世紀五六十年代老牌發達國家英國,美國等開始研究自閉癥,到現在中國的首部關于自閉癥的紀錄片,從悲情的自閉癥影片到各種輕度自閉癥人士的就業、婚姻、感情等生活,從一開始的不可治愈,到現在的倡導大眾接納自閉癥人士,幫助其融入社會,倡導神經多元化等。醫學和社會在不斷進步。孤獨癥并非罕見病,社會大眾需要對孤獨癥患者給予更多地接納和關愛。

1925年,蘇聯精神病學家蘇克哈雷娃(Grunya Sukhareva)首次描述了孤獨癥這個概念,并提出教育可以顯著改善孤獨癥患者的癥狀。1943年,凱納(Leo Kanner)首次報道了孤獨癥,當時他認為,孤獨癥是嚴重殘障,無法徹底治愈,需要終身照料。與凱納同時期的阿斯伯格(Hans Asperger)則提出相反的論點:要想在科學上取得成功,有一點自閉是必需的。20世紀80年代,洛娜?溫(Loma Wing)在總結前人工作的基礎上,提出了阿斯伯格綜合征和譜系障礙的概念,使得整個世界對孤獨癥的認識發生了巨大變化。1982年,我國兒童精神醫學之父、南京兒童心理衛生研究所陶國泰教授首次報道了中國大陸地區4例孤獨癥。隨著醫療水平的提高,醫生的經驗日益豐富,世界各國發現的孤獨癥患者大量增多,對孤獨癥研究的范圍進一步擴大。2007年11月,聯合國大會確定將每年的4月2日定為“世界孤獨癥知曉日”,也稱世界自閉癥關愛日、世界自閉癥日。